Puglia – I vitigni del Mediterraneo

Carosino e il vino, una storia antichissima, alla quale possiamo avvicinarci compiutamente solo se allarghiamo lo sguardo dalla Terra Ionica all’intera regione.

Quando in Puglia si fa riferimento al vino è indispensabile cominciare da qualche migliaio di anni addietro. Furono i Fenici, che già conoscevano e praticavano una viticoltura razionale più di tremila anni fa, a colonizzare il territorio, introducendo nuovi vitigni (soprattutto le Malvasie nere) accanto alle varietà autoctone (Negroamaro, Primitivo).

La densità dei vigneti era tale che i Greci chiamarono quest’area “Enotria” ovvero la terra dei pali da vite.

E la Puglia, ancora oggi, è una delle più importanti regioni viticole italiane: i primi tre produttori (in quantità) sono appunto Sicilia, Veneto e Puglia.

Con la definizione di Magna Grecia si fa riferimento a tutte le regioni del Centro Sud che hanno avuto la presenza dei coloni provenienti dalla Grecia.

Furono loro per primi a portare i tralci di vite dal Mare Egeo (VI-VII a.C.).

Sicuramente è con loro che arrivarono il Gaglioppo (Calabria), Nero d’Avola o Calabrese (Sicilia), Nero di Troia (Puglia), Aglianico (Basilicata), il Falerno (Campania), il Negroamaro (Puglia) mentre per il Primitivo storia e leggenda si intrecciano, mentre proseguono i moderni studi sul dna delle viti in varie zone del mondo (Balcani, Puglia, California).

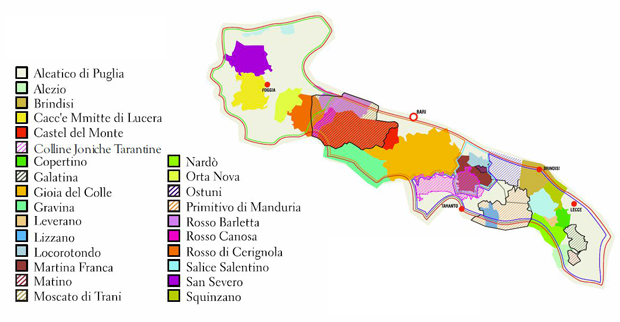

In Puglia le Doc (Denominazione di origine protetta) sono 26 ed una Docg (Denominazione di Origine protetta e garantita) che è quella del Primitivo di Manduria Dolce Naturale.

Ecco qui di seguito una sintetica presentazione di tutte le DOC, che risulterà molto utile a tutti gli appassionati di vino pugliese per ampliare i confini della propria conoscenza in una regione vitivinicola così ampia come è la Puglia. Per facilità ci consultazione le ho elencate sia in ordine alfabetico che suddivise per province.

Così sarà più semplice trovare il territorio che più vi interessa! Buon vino a tutti, e se è di Carosino – Città della fontana da cui sgorga vino rosso, meglio!

Le 26 DOC di Puglia in ordine alfabetico

[mks_tabs nav=”horizontal”]

[mks_tab_item title=”A-B”]

ALEATICO DI PUGLIA Doc dal 1973

Caratteristico di: tutta la Puglia.

Con uve di: 85% Aleatico e poi Negro Amaro, Malvasia Nera e Primitivo.

L’Aleatico di Puglia Doc, elegante vino che ben accompagna i dessert di fine pasto, si presenta con un colore rosso granato tendente all’arancione e può essere prodotto nelle tipologie di dolce naturale, liquoroso dolce naturale, riserva.

E’ un vino liquoroso diffuso in tutta la Puglia sin dall’antichità. Il disciplinare di produzione di questa Doc ha fedelmente rispecchiato la situazione e previsto che le uve possano essere prodotte in tutta la Puglia. Non vi è certezza sulle origini del vitigno Aleatico: c’è chi ritiene sia stato introdotto in Puglia durante la colonizzazione greca, ma è comunque diffuso in tutta Italia.

ALEZIO Doc dal 1983

Caratteristico di: nella provincia di Lecce i Comuni di Alezio, Sannicola, Gallipoli e Tuglie (solo in parte).

Da uve di: 80% Negro Amaro e poi Malvasia Nera di Lecce, Sangiovese e Montepulciano.

Ancora un vino pugliese che, già dal nome, si identifica fortemente con il suo territorio di produzione antico e moderno. E ancora un vino in cui ritroviamo il Negro Amaro come vitigno dominante che, storicamente, nella Messapia dal VI secolo a.C. in poi risulta essere il più coltivato. E’ sconosciuta la provenienza di questo vitigno che nel Salento viene chiamato “Niuru Maru” con riferimento al colore nero del grappolo e al sapore gradevolmente amarognolo del vino che ne deriva.

La Doc Alezio ruota attorno, appunto, all’omonima cittadina in provincia di Lecce poco distante dal Mare Ionio e zona di forte attrazione turistica. Al fianco del Negro Amaro sono possibili eventuali aggiunte di Tipologie: rosso, rosato, riserva.

BRINDISI Doc dal 1979

Caratteristico di: Brindisi e Mesagne.

Da uve di: 70% di Negro Amaro e poi Susumaniello, Malvasia Nera di Brindisi, Montepulciano e Sangiovese.

Siamo nella terra i cui vini era già decantati nell’antichità da Plinio. “Brundisium” e il suo porto naturale, Brindisi come punto d’arrivo della via Appia, una Doc che suggella una tradizione per il “merum” fra le più antiche della Puglia.

Anche in questi vitigni la parte più importante la fa il A lungo il Sussumaniello, antichissimo vitigno forse arrivato dalla Dalmazia, ha goduto di scarsa considerazione per la qualità. Il suo nome, infatti, pare derivi dalla sua grande produzione che appunto lo appesantiva come un somarello. Per anni ha rischiato addirittura l’estinzione, di recente alcuni estimatori lo stanno valorizzando per le sue pecularietà.

Per il rosso e il rosato si utilizzano le uve degli stessi vitigni. Il Brindisi rosso invecchiato almeno due anni può recare in etichetta la dicitura “riserva”.

[/mks_tab_item]

[mks_tab_item title=”C”]

CACC’E MMITTE DI LUCERA Doc dal 1975

Caratteristico di: nella provincia di Foggia a Lucera, Troia e Biccari.

Da uve di: dal 35 al 60% di Uva di Troia, dal 25 al 35% di Montepulciano, Sangiovese, Malvasia Nera di Brindisi, dal 15 al 30% di Trebbiano Toscano, Bombino Bianco e Malvasia del Chianti.

”Togli e metti”, questa la traduzione dal dialetto in italiano del nome piuttosto bizzarro di un vino rosso della provincia di Foggia, che ha conquistato il gusto dei consumatori. Quasi un paradosso della storia anche la cura con la quale i suoi vigneti, nei secoli, sono stati allevati proprio in una zona per un lungo periodo abitata da mussulmani, ai quali l’alcool è negato per motivi religiosi. E’, infatti, a Lucera che l’imperatore Federico II nel XIII secolo portò dalla Sicilia i saraceni che erano nelle sue armate.

Si ritiene che la sua denominazione sia legata all’usanza di spillare il vino dalla botte e versarlo in un bicchiere, per poi berlo e ricominciare il giro dalla botte.

Il territorio individuato è nei Comuni di. Strano ma vero anche nel severo disciplinare di produzione il vitigno caratterizzante (dal 35 al 60%) è indicato sia in italiano e cioè “Uva di Troia” che in dialetto e cioè “Sumarello”.

CASTEL DEL MONTE Doc dal 1971

Caratteristico di: Minervino Murge, Andria, Corato, Trani, Ruvo, Terlizzi, Bitonto, Palo del Colle, Toritto e Binetto (provincia di Bari).

Da uve di: Uva di Troia, Aglianico o Montepulciano prevalgono nel rosso; per il rosato si può arrivare al 100% di Bombino Nero, Aglianico o Uva di Troia; Pampanuto, Chardonnay o Bombino Bianco nel bianco.

Fra i primi a varcare i confini della Puglia nella sua bottiglia e con etichetta. E di questi suoi viaggi di prestigio troviamo traccia già nel 1895, come vincitore della mostra enologica di Milano, e premiato nel 1910 all’expo internazionale agricola di Buenos Aires. E da allora si può dire che non abbia mai smesso di andare avanti.

Indissolubilmente legato al nome del Castello ottogonale voluto dall’imperatore Federico II, i vigneti cingono il maniero come una corona.

A differenza di molti altri Doc, il Castel del Monte non utilizza lo stesso vitigno per rossi e rosati.. Mentre. Sono previste, inoltre, 10 specificazioni legate al vitigno. Il disciplinare, infine, dà la possibilità di produrre Castel del Monte frizzante, novello o riserva.

COLLINE JONICHE TARANTINE Doc dal 2008

Caratteristico di: Laterza, Mottola, Crispiano, Martina Franca e parte di Castellaneta, Ginosa, Palagianello, Massafra e Statte (Taranto).

Da uve di: produrre il bianco Doc “Colline Joniche Tarantine” anche soltanto dalla Verdeca all’85% e Chardonnay 50% rosso e rosato è ottenuto dalle uve provenienti da vigneti coltivati, in ambito aziendale, con il vitigno Cabernet Sauvignon per almeno il 50% e il 30% dal vitigno Primitivo.

Confermate le tipologie di bianco, rosso, rosato con lo spumante e il vino novello.

COPERTINO Doc dal 1976

Caratteristico di: Copertino, Carmiano, Arnesano, Monteroni, ed una parte di Galatina e tequile (provincia di Lecce).

Da uve di: Malvasia Nera di Lecce e Malvasia Nera di Brindisi, concorrono con il Negro Amaro (70%); Montepulciano e Sangiovese non oltre il 15%.

E’ seguendo i passi dei monaci benedettini che il vitigno Malvasia arriva anche in Puglia, e vi si ambienta benissimo. L’origine è greca, anzi pare che sia giunto fin qui da Monembasia, città della Morea. Le due principali tipologie oggi coltivate in Puglia, alla produzione del Copertino Doc. La ricerca ha evidenziato come queste due Malvasie, che prosperano in zone confinanti, abbiano molti elementi di similitudine ma si differenzino per il sapore del succo dell’uva, determinato da terreni e clima.

Il nome della Doc coincide con un Comune, quello di Copertino, e la zona di produzione include poi l’intero territorio di.

Il disciplinare di produzione prevede la tipologia del rosso (se invecchiato due anni può riportare in etichetta la qualificazione aggiuntiva “riserva”) e del rosato.

[/mks_tab_item]

[mks_tab_item title=”G”]

GALATINA Doc dal 1997

Caratteristico di: Galatina, Cutrofiano, Aradeo, Neviano, Seclì, Sogliano Cavour, Collepasso (in provincia di Lecce).

Da uve di: Negroamaro al 65% nel rosso e rosato, che sale all’85% nella tipologia Galatina Negroamaro; per i due bianchi Chardonnay fra l’85 e il 55%.

Al momento è la Denominazione di origine più recente che la Puglia ha conquistato, ma ce ne sono almeno un altro paio in dirittura d’arrivo. L’apertura ai vitigni internazionali, che con il sole di Puglia danno risultati straordinari, e la fusione con i vitigni autoctoni della zona sono i pilastri della Doc

E’ proposto in 5 tipologie: rosso (anche novello), Negroamaro (anche riserva), rosato e bianco (anche frizzanti), Chardonnay.

. Possono essere vitigni a bacca rossa della provincia di Lecce, purchè non aromatici, raccomandati o autorizzati. La percentuale del classico vitigno salentino sale all’85% nel Galatina Negroamaro. Analoga alta percentuale (ma di altro vitigno, che è internazionale) ritroviamo nella Doc Galatina Chardonnay, e che scende al minimo del 55% richiesto per la Doc Galatina bianco.

GIOIA DEL COLLE Doc dal 1987

Caratteristico di: Gioia del Colle, Santeramo, Turi, Altamura, Grumo Appula, Noci, Putignano, Rutigliano, Sammichele di Bari, Sannicandro, Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Casamassima, Cassano delle Murge, Castellana Grotte, Conversano (in provincia di Bari).

Da uve di: Primitivo di Gioia al 50-60% per il rosso e rosato con il restante 50-60% di Montepulciano, Sangiovese, Negroamaro o il 10% di Malvasia Nera; per il bianco un 50-70% di Trebbiano Toscano.

E’ dal XVII in poi che, pare ad opera dei monaci benedettini, il vitigno Primitivo si diffonde in Puglia. Il suo lungo percorso, e gli ultimi decenni di più ampio successo, inizia nella Murgia barese proprio a Gioia del Colle e si diffonde poi nel Salento (a Manduria e dintorni) fino ad arrivare in California.

Questo vitigno, robusto e generoso, rappresenta fra il 50 e il 60% delle uve dalle quali si produce il vino Doc rosso o rosato Gioia del Colle;

Il nome coincide con quello di una delle cittadine pugliesi su cui domina un imponente castello dell’imperatore Federico II.

Le altre tipologie previste dal disciplinare sono l’Aleatico dolce, in cui tale vitigno deve avere una presenza minima dell’85%, e il ed altri vitigni raccomandati o autorizzati in provincia di Bari. C’è, quindi, la Doc Gioia del Colle Primitivo che prevede la presenza in purezza delle uve di questo vitigno.

GRAVINA Doc dal 1983

Caratteristico di: Gravina e Poggiorsini per intero, in parte di quelli di Altamura e Spinazzola (in provincia di Bari).

Da uve di: Malvasia del Chianti dal 40 al 65%, Greco di Tufo e il Bianco di Alessano dal 35 al 60%.

Ecco un territorio, ed un vino che ne è l’espressione, in cui è racchiuso il crocevia di due diverse civiltà, ed enologie: messapica e etrusca.

La sua composizione prevede la il). L’Etruria, che è soprattutto l’attuale Toscana, aveva nella vicina Campania una sua zona di influenza ed è qui che si coltivava (e lo si fa ancora oggi soprattutto nella zona dell’avellinese) il Greco di Tufo. Se a ciò aggiungiamo il Bianco di Alessano, che prospera in una cittadina messapica dove si insediarono popolazioni giunte da Creta (pare portando tale vitigno) ecco che l’eccellente mosaico del vino Gravina Doc prende forma. E si completa con Bombino Bianco, Trebbiano Toscano e Verdeca.

Il territorio della Doc ricade in provincia di Bari e cioè nei Comuni di Gravina e. La resa massima di uva consentita per ettaro è di 150 quintali. Può essere realizzato anche come spumante.

[/mks_tab_item]

[mks_tab_item title=”L”]

LEVERANO Doc dal 1979

Caratteristico di: Leverano (provincia di Lecce).

Da uve di: Negro Amaro (il 50% o l’85% in alcune tipologie) con Malvasia Nera di Lecce, Montepulciano, Sangiovese per rosso e rosato; per i bianchi Malvasia Bianca (50-80%) e Bombino Bianco (40%).

Un solo Comune per un’unica Doc, e oltre duecento ettari di viti iscritte caratterizzano quella che è nota come città del vino ma anche dei fiori, per le tante serre in cui si producono. Leverano, in provincia di Lecce, è a soli 9 km dal mare e i suoi vini risentono del benefico influsso della brezza marina. Interessante per i suoi tesori architettonici ed anche marini (a Porto Cesareo), Leverano ha racchiuso nella sua Doc varie tipologie ad iniziare dal o uve di altri vitigni a bacca nera raccomandati o autorizzati per la provincia di Lecce.

La Doc Leverano Negro amaro, oppure Negramaro rosso o rosato è riservata ai vini in cui le uve di tale vitigno arrivino almeno all’85%. Il Leverano rosso Doc può anche essere prodotto come novello.

Il disciplinare prevede, quindi, le Doc Leverano bianco, Leverano bianco passito e Leverano vendemmia tardiva (a seconda dei metodi di raccolta e lavorazione) in cui ci siano non meno del 50% di Malvasia Bianca e non oltre il 40% di Bombino Bianco. Leverano Malvasia Bianca Doc, invece, è quello che ha almeno l’85% di uve del vitigno da cui prende il nome.

LIZZANO Doc dal 1988

Caratteristico di: Lizzano e Faggiano per intero, e due isole amministrative di Taranto.

Da uve di: Negro Amaro fra il 60 e l’80% per rosso e rosato, con Montepulciano, Sangiovese, Bombino Nero, Pinot Nero e, in minore percentuale, anche Malvasia Nera di Brindisi o di Lecce, Trebbiano Toscano (40-60%), Chardonnay o Pinot Bianco (30%), e minori quantità di Malvasia lunga bianca, Sauvignon e Bianco d’Alessano per il bianco.

La vita di Lizzano, a cui questa Doc deve il nome, e della vicina Faggiano oggi ruota attorno alla sua enorme cantina sociale, all’enoteca, ed alle sempre più numerose case vinicole private che si stanno affacciando sul mercato nazionale e internazionale con successo.

Siamo in provincia di Taranto, parte dell’antica Terra d’Otranto, e la continuità di tradizioni e pratiche colturali e agronomiche la ritroviamo nei vigneti dove il Negro Amaro troneggia. La percentuale richiesta per la Doc Lizzano. Accanto al Negro Amaro possono esserci. Per il Lizzano bianco sono richiesti

Per il Lizzano Negroamaro (rosso o rosato) questo vitigno balza all’85%. Percentuale identica, ma di altro vitigno, per il Lizzano Malvasia nera.

LOCOROTONDO Doc dal 1988

Caratteristico di: Locorotondo (Bari), Cisternino e parte di Fasano (Brindisi).

Da uve di: Verdeca (50-65%), Bianco d’Alessano (35-50%) e un 5% che può essere di uve di Fiano, Bombino, Malvasia Toscana.

Due Doc, due città confinanti ma che ricadono in due diverse province, stessa data di istituzione, uno strascico di polemiche che si trascina da decenni. Non è questa la sede per approfondire la questione, ma se la Doc Locorotondo e quella della pagina seguente (la Doc Martina) vi sembrano uguali, ebbene non vi sbagliate e non c’è alcun errore da parte dell’autrice. Semplicemente, i disciplinari di produzione prevedono analoghe caratteristiche e cioè i vitigni:. Lo stesso vale per la resa massima di uva per ettaro: non oltre i 130 quintali.

Diverso, invece, il territorio che include oltre a Locorotondo, da cui prende il nome, e che è in provincia di Bari, il territorio di Cisternino (per intero) e di Fasano (in parte) che ricadono nella provincia di Brindisi.

Il dibattito sull’unificazione o meno delle Doc Locorotondo e Martina resta aperto, e il confronto si inasprisce sull’eventuale nome. In realtà, da un punto di vista commerciale, entrambe le denominazioni hanno fatto molta strada anche sui mercati esteri.

[/mks_tab_item]

[mks_tab_item title=”M”]

MARTINA O MARTINA FRANCA Doc dal 1969

Caratteristico di: Martina Franca e Crispiano (Taranto), Alberobello (Bari), Ceglie Messapico e Ostuni (Brindisi).

Da uve di: Verdeca (50-65%) e Bianco d’Alessano (35-50%), una piccola percentuale di Fiano, Bombino, Malvasia Toscana (non oltre il 5%).

E’ uno dei più antichi ed apprezzati vini bianchi Doc della Puglia. Il suo territorio parte in provincia di Taranto dalla città barocca da cui prende il nome e prosegue attraverso la Valle d’Itria, punteggiata dai caratteristici trulli. Nella zona Doc Martina rientrano,. Zona, quest’ultima, di un’altra Doc ma con vitigni differenti.

Il vitigno Impigno nella Doc Martina non c’è e lascia il posto ad un prevalere della Verdeca (50-65%) e del Bianco d’Alessano (35-50%), ed una piccola percentuale può essere di Fiano, Bombino, Malvasia Toscana (non oltre il 5%).

Il contributo delle uve di Verdeca serve per ottenere un vino chiaro, molto delicato, nettamente verdolino. Con il Bianco d’Alessano il vino assume un colore giallo paglierino, una vinosità più intensa e maggiore robustezza. E’ prevista anche la tipologia di Doc Martina spumante.

Colpisce nel paesaggio, e si ritrova nei dati dei produttori, l’estrema frammentazione della proprietà: risulta evidente con uno sguardo nella zona disseminata di muretti in pietra a secco. La resa massima di uva consentita per ettaro è di 130 quintali.

MATINO Doc dal 1971

Caratteristico di: Matino e parte dei Comuni di Parabita, Alezio, Taviano, Casarano, Melissano, Tuglie e Gallipoli (Lecce).

Da uve di: Negro Amaro (70%) e poi Malvasia Nera o Sangiovese, sia per il rosso che per il rosato.

Sono i lunghi ed ordinati filari di vite ad alberello ad ingentilire il paesaggio arido e aspro di questa zona. Una presenza millenaria, quella del vino e, in particolare, del rosato. A differenza degli altri disciplinari di produzione, che nella tipologia indicano sempre il rosso al primo posto, per il Matino Doc è avvenuto il contrario. Il vino dal colore “rosa intenso con lievi riflessi giallo oro dopo il primo anno”, “dall’odore leggermente vinoso e dal sapore secco, caratteristico, armonico” è nel posto d’onore. Ma il rosso non lo è da meno, frutto anch’esso del Negro Amaro (70%) che in queste zone è immancabile, maritato con Malvasia Nera o Sangiovese. L’uva di Malvasia Nera serve ad ammorbidire il gusto più deciso del vitigno principale al quale si accostano anche le uve del Sangiovese, che viene dalla Toscana e che in Puglia è oramai diffuso. Sia nella tipologia rosso che rosato, il vino è prodotto con le stesse uve.

MOSCATO DI TRANI Doc dal 1974

Caratteristico di: parte della provincia di Bari e Foggia e della Bat; per intero Trani, Bisceglie, Ruvo, Corato, Andria, Canosa e Minervino, e parte dei territori di Cerignola, Trinitapoli, Barletta, Terlizzi e Bitonto.

Da uve di: Moscato reale.

Siamo addirittura nell’anno Mille quando i veneziani iniziano a dare valore commerciale al Moscato. E, in particolare, quello di Trani nel secolo XIV appare in un decreto del Conte Roberto d’Angiò che regolamentava l’esportazione dei vini di pregio dai porti del Regno di Napoli.

Un prestigio ed una fama che arrivano fino ai giorni nostri, con il riconoscimento ufficiale (e, diciamo, moderno) sancito dalla Denominazione di origine controllata negli anni ’70. Poi una parentesi di oblio interrotta da un meccanismo virtuoso innescato dal Consorzio di tutela che ha saputo rinnovare l’interesse dei consumatori, e sollecitare i produttori a ridedicarsi a questo vino dolce e delicato.

I sentori aromatici sono legati al Moscato bianco, che a livello locale viene chiamato “Moscato reale” per distinguerlo da altre varietà di uve che hanno solo tenui sentori aromatici.

Le tipologie previste dal disciplinare sono dolce oppure liquoroso.

[/mks_tab_item]

[mks_tab_item title=”N”]

NARDO’ Doc dal 1987

Caratteristico di: nell’intero territorio dei Comuni di Nardò e Porto Cesareo (Lecce).

Da uve di: Negro Amaro (80%) con Malvasia Nera di Brindisi, Malvasia Nera di Lecce e Montepulciano.

E’ un’antichissima cittadina messapica ad aver dato il nome ad una Doc che, attraverso i porti dell’antichità, ha fatto il giro del mondo. Nel Salento la vite veniva coltivata già nel secolo VIII a. C. durante la colonizzazione greca, e il periodo di massimo splendore coincise con la dominazione romana quando gli imperatori sceglievano i vini pugliesi per i loro migliori banchetti. Nardò venne conquistata dai Romani nel 269 a. C. con il suo porto Emporium Nauna (probabilmente l’attuale S. Maria al Bagno) ed era attraversata dalla Via Traiana che proseguiva sull’intera costa jonica. Dopo la caduta dell’Impero arrivarono le devastazioni di Goti, Longobardi e Saraceni. Ma poi la viticoltura risorse e, dai porti della Puglia, alla fine del ‘700 il vino raggiungeva il resto dell’Europa.

E’ un sapere davvero millenario, insomma, che confluisce nella Doc “Nardò” che fonde quattro vitigni: il. La resa per ettaro di uva è fissata a massimo 180 quintali.

La zona di produzione è in provincia di Lecce e cioè. Le tipologie ammesse sono il rosso (anche “riserva” se invecchiato almeno due anni) e il rosato, prodotti dalle stesse uve con tecnica diversa.

[/mks_tab_item]

[mks_tab_item title=”O”]

ORTANOVA Doc dal 1984

Caratteristico di: per intero il Comune di Orta Nova e di Ordina; parte di Ascoli Satriano, Carapelle, Foggia e Manfredonia (Foggia).

Da uve di: Sangiovese (minimo 60%) e poi Uva di Troia, Montepulciano, Lambrusco Maestri e Trebbiano Toscano, da soli o insieme fino a un massimo del 40% (ma Lambrusco e Trebbiano non oltre il 10% del totale).

Tanta fatica per ottenere il riconoscimento e, inaspettatamente, un calo di interesse sembrava aver relegato nel dimenticatoio la Doc Ortanova. Ma un produttore, andando controcorrente, si è dedicato a questo vino che pare stia dando soddisfacenti risultati in termini di gradimento.

Questa vino è frutto della sapiente unione del Sangiovese (minimo 60%) che è originario del Chianti, con il tipico vitigno pugliese Uva di Troia oppure (o anche) con Montepulciano, Lambrusco Maestri e Trebbiano Toscano, da soli o insieme fino a un massimo del 40%. Ma Lambrusco e Trebbiano, singolarmente, non possono superare il 10% del totale.

Il disciplinare fissa una resa massima di uva di 150 quintali per ettaro, ed una doppia tipologia: rosso o rosato.

OSTUNI Doc dal 1972

Caratteristico di: Ostuni, Carovigno, San Vito dei Normanni, San Michele Salentino, parte di Latiano, Ceglie Messapica e Brindisi (Brindisi).

Da uve di: Impigno fra il 50 e l’85%, Francavilla (fra il 15 e il 50%), Bianco di Alessano e Verdeca (10%) per il bianco.

La “città bianca” è rinomata per il fascino del suo centro storico che sorge in cima a tre colli: circondata da vigneti e oliveti che si perdono a vista d’occhio, fino al mare. Siamo ad Ostuni, in provincia di Brindisi, e da qui fino alla Valle d’Itria ritroviamo un vitigno antico e dalle origini sconosciute chiamato Impigno. Sono le sue uve che prevalgono nella tipologia della Doc Ostuni bianco,

Ok …Il disciplinare di produzione, inoltre, prevede una seconda tipologia di Doc che è il vino “Ostuni Ottavianello” che può essere anche chiamato “Ottavianello di Ostuni”. Il vitigno (originario della Francia e qui giunto, pare, dalla Campania) da cui prende il nome è il più presente, il 15% rimanente può variare fra Negro Amaro, Malvasia Nera, Notar Domenico, Sussumaniello.

[/mks_tab_item]

[mks_tab_item title=”P”]

PRIMITIVO DI MANDURIA Doc dal 1974

Caratteristico di: Manduria, Carosino, Monteparano, Leporano, Pulsano, Faggiano, Roccaforzata, San Giorgio Jonico, San Marzano di San Giuseppe, Fragagnano, Lizzano, Sava, Torricella, Maruggio, Avetrana e la frazione di Talsano del Comune di Taranto (Taranto); Erchie, Oria e Torre Santa Susanna (Brindisi).

Da uve di: Primitivo di Manduria.

Alla fine dell’ottocento una contessina di Altamura, andando in sposa ad un signorotto di Manduria, portò con sé, in dote, una barbatella di primitivo. E diede il via, involontariamente, ad una storia d’amore senza fine: quella fra questo vitigno e Manduria.

Raramente un vino si è identificato in maniera tanto radicata col suo territorio, fino a comprenderne nella denominazione il toponimo del paese più rappresentativo della zona. A Manduria è successo e queste uve, che devono il loro nome alla precocità della loro maturazione delle sue uve sono diventate il simbolo di un territorio ben più vasto.

La Doc di questo vino comprende una zona di vigneti e uliveti, in cui sono sparse masserie e antiche torri di vedetta, che inizia da

La gradazione minima di questo vino rosso non può essere inferiore ai 14°

Le tipologie previste sono “dolce naturale”, “liquoroso dolce naturale”, “liquoroso secco”, “riserva”.

[/mks_tab_item]

[mks_tab_item title=”R”]

ROSSO BARLETTA dal 1977

Caratteristico di: in provincia di Bari a Barletta, Andria e Trani; in provincia di Foggia a San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli.

Da uve di: Uva di Troia (70%) e poi Montepulciano e Sangiovese (30%) oppure Malbech (massimo il 10%).

Alla fine del 1800 i francesi hanno bevuto a lungo il vino di Barletta. Erano gli anni dell’invasione della filossera e, dalla Puglia, l’export fu fiorente. Ma questa città è stata anche sede, fino al 1970, di una cantina per la sperimentazione agraria poi diventata sezione dell’Istituto per l’enologia di Asti.

Ben più nota, invece, è la storia della disfida di Barletta del 13 febbraio 1503 che – secondo antichi documenti – sarebbe stata provocata da qualche bicchiere di troppo del buon vino rosso locale. Lo scontro fra 13 cavalieri italiani e 13 francesi è entrata nella leggenda, la “Cantina della Disfida” è stata ricostruita per i turisti nel centro storico medievale.

Tramandato e affinato nei secoli, c’è il Rosso Barletta Doc prodotto per lo più da Dopo almeno due anni (di cui 1 in botte di legno) in etichetta può avere la dicitura di “invecchiato”.

ROSSO CANOSA Doc dal 1979

Caratteristico di: Canosa di Puglia.

Da uve di: Uva di Troia (minimo 65%) e poi Montepulciano e/o Sangiovese.

Un vino a Denominazione di origine controllata che si identifica con un solo Comune è piuttosto raro ma, per questo rosso, è proprio ciò che è avvenuto. Può essere, infatti, prodotto solo in provincia di Bari nel Comune di Canosa di Puglia.

E’ talmente forte il rapporto con il territorio di origine che, nel disciplinare di produzione, è prevista espressamente la possibilità di accompagnare la dicitura Rosso Canosa Doc con una menzione geografica tradizionale di origine classica che è “Canusium”. Si tratta, come è facile intuire, dell’antico nome latino della città. Se invecchiato per almeno due anni (di cui uno in botte di legno) può recare in etichetta la menzione aggiuntiva “riserva”.

Si ottiene E’ poi consentita la presenza di altri vitigni raccomandati o autorizzati ma non oltre il 5%.

ROSSO DI CERIGNOLA Doc dal 1974

Caratteristico di: Cerignola, Stornara e Stornarella, in alcune isole amministrative di Ascoli Satriano (Foggia).

Da uve di: 55% Uva di Troia, Negro Amaro fra il 15 e il 30%, e un massimo del 15% di Sangiovese, Barbera, Montepulciano, Malbech, Trebbiano Toscano.

Siamo ancora nel foggiano, e in questa Doc ritroviamo la preziosa Uva di Troia che deve il nome ad un piccolo paese della zona. Gli esperti ritengono che questa uva contribuisca a dare ai vini in invecchiamento qualità di pregio.

Sull’etichetta è consentita la qualifica aggiuntiva “riserva” se il vino ha subito un invecchiamento in botti legno di almeno due anni.

[/mks_tab_item]

[mks_tab_item title=”S”]

SALICE SALENTINO Doc dal 1976

Caratteristico di: Salice Salentino, Veglie, Guagnano, parte di Campi Salentina (Lecce) e San Pancrazio Salentino e San Donaci, parte di Cellino San Marco (Brindisi).

Da uve di: Negro Amaro (80%) con Malvasia nera di Brindisi e Malvasia nera di Lecce (non oltre il 20%) per il rosso e rosato; 70% di Chardonnay per il bianco; Pinot Bianco (85%) e il resto Chardonnay o Sauvignon per lo spumante.

“Oro nero” per eccellenza, solido e antico punto di riferimento per l’economia e, soprattutto, per la cultura non solo del Comune di Salice Salentino, da cui la Doc prende il nome, ma pure per gli altri che rientrano nella zona di Denominazione. Sono Veglie, Guagnano, parte di Campi Salentina che insieme a Salice ricadono nella provincia di Lecce. E, poi, ecco San Pancrazio Salentino e San Donaci, parte di Cellino San Marco in provincia di Brindisi.

Il Negro Amaro, vitigno “principe” delle Doc del Salento è stato incoronato “re” nel 1943 – proprio a Salice Salentino – dove per la prima volta in Italia un rosato è finito in bottiglia.

Il Salice Salentino, Il “Niuru Maru” scompare nella tipologia del, con altri vitigni raccomandati o autorizzati di Lecce o Brindisi, ma ad esclusione dei Moscati. Lo.

Prevale l’Aleatico all’85% ma ritroviamo il Negro Amaro nelle Doc Salice Salentino Aleatico Dolce e Aleatico Liquoroso Dolce, e in entrambe ci sono un po’ di Malvasia Nera o Primitivo.

SAN SEVERO Doc dal 1968

Caratteristico di: San Severo, Torremaggiore, San Paolo Civitate, e parte di Apricena, Lucera, Poggio Imperiale e Lesina (Foggia).

Da uve di: Montepulciano d’Abruzzo (70-100%) e Sangiovese (fino al 30%) per il rosso e il rosato; Bombino Bianco (40-60%), Trebbiano Toscano (40-60%), Malvasia Bianca e Verdeca (massimo 20%) per il bianco.

Questo vino ha l’orgoglio di essere stato il primo in Puglia ad ottenere, oltre 40 anni fa, il riconoscimento della Denominazione di origine controllata. Si identifica con il nome di Siamo, insomma, a Nord del Tavoliere in un’area vitata con condizioni climatiche ottimali. La resa massima di uva per ettaro è di 140 quintali per le tre tipologie di vino: bianco, rosso e rosato.

Caratteristica la presenza di quei grappoli a forma piramidale in cui la disposizione degli acini ricorderebbe quella di un bambino dalle braccia aperte, e da dove arriva il nome del vitigno Bombino Bianco. Questo prevale nel San Severo bianco (40-60%), come anche il Trebbiano Toscano (40-60%), con Malvasia Bianca e Verdeca (massimo 20%). Per le tre tipologie la resa massima di uva per ettaro prevista è di 140 quintali. Dal disciplinare è ammesso anche lo spumante.

SQUINZANO Doc dal 1976

Caratteristico di: Squinzano, Novoli, Campi Salentina, Trepuzzi, Surbo e Lecce (Lecce); Torchiarolo San Pietro Vernotico, Cellino San Marco (Brindisi).

Da uve di: Negro Amaro (70%) con Malvasia Nera di Brindisi, Malvasia Nera di Lecce e il Sangiovese (massimo il 15%) per rosso e rosato.

Terra d’Otranto suddivisa in tre Province, unite per sempre dal culto del Negro Amaro. Un vitigno vigoroso, con produzione quasi sempre abbondante, da cui si ricava un vino dal colore rosso granato e dal gradevole sapore amarognolo e che è presente all’incirca nella metà delle Doc pugliesi.

A fare la differenza sono la natura e l’uomo. La fatica dei vignaioli aggiunge un tocco non da poco, e in cantina varia la percentuale di altri vitigni che possono concorrere alla composizione della Doc. Per la Denominazione “Squinzano”, il cui cuore è la cittadina in provincia di Lecce da cui prende il nome, al 70% di uve di Negro Amaro possono essere accostate Malvasia Nera di Brindisi, Malvasia Nera di Lecce e il Sangiovese (che non potrà superare il 15%). Gli stessi vitigni del rosso li ritroviamo per il rosato. Il rosso invecchiato due anni (di cui almeno 6 mesi in botti di legno) può avere in etichetta la dicitura “riserva”.

[/mks_tab_item]

[/mks_tabs]

Copyright © Antonella Millarte. Tutti i diritti sono riservati.